奈良の不動産会社が解説|底地と借地の違いを初心者向けにわかりやすく解説! | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売

奈良の不動産会社が解説|底地と借地の違いを初心者向けにわかりやすく解説!

不動産の取引において「底地」と「借地」という言葉を耳にしたことはありませんか?

歴史ある住宅地や商業地では、土地の権利関係が複雑なケースも少なくありません。

本記事では、底地と借地の基本的な違いや特徴をわかりやすく解説し、将来の不動産取引や相続に役立つ知識をお届けします。

1.底地と借地とは何か:基礎知識を押さえよう

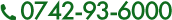

【底地の定義:土地所有者の権利値は?】

底地とは、借地権が設定されている土地のことを指します。

地主が所有している土地であり、借地人に土地を貸している状態です。

これにより、地主は地代を受け取る権利を持ちます。

別名「貸地」とも呼ばれ、不動産の一種として流通することがあります。

底地には借地権が設定されているため、地主はその土地を自由に使うことが制限され、地代収入を得る代わりに借地人との契約に基づく権利関係を保持する必要があります。

中でも地主は固定資産税や都市計画税といった土地にかかる税金を負担しながら土地を管理する責任を担うのが特徴です。

土地や建物、事業用の資産(償却資産)を所有している個人や法人に対して課される税金のこと。

この税金は毎年1月1日時点で固定資産を所有している者に対して発生します。

■都市計画税

市街化区域にある土地や建物の所有者に対して課される税金。この税金は道路や公園などの公共施設の整備に必要な費用を賄うために設け得られています。

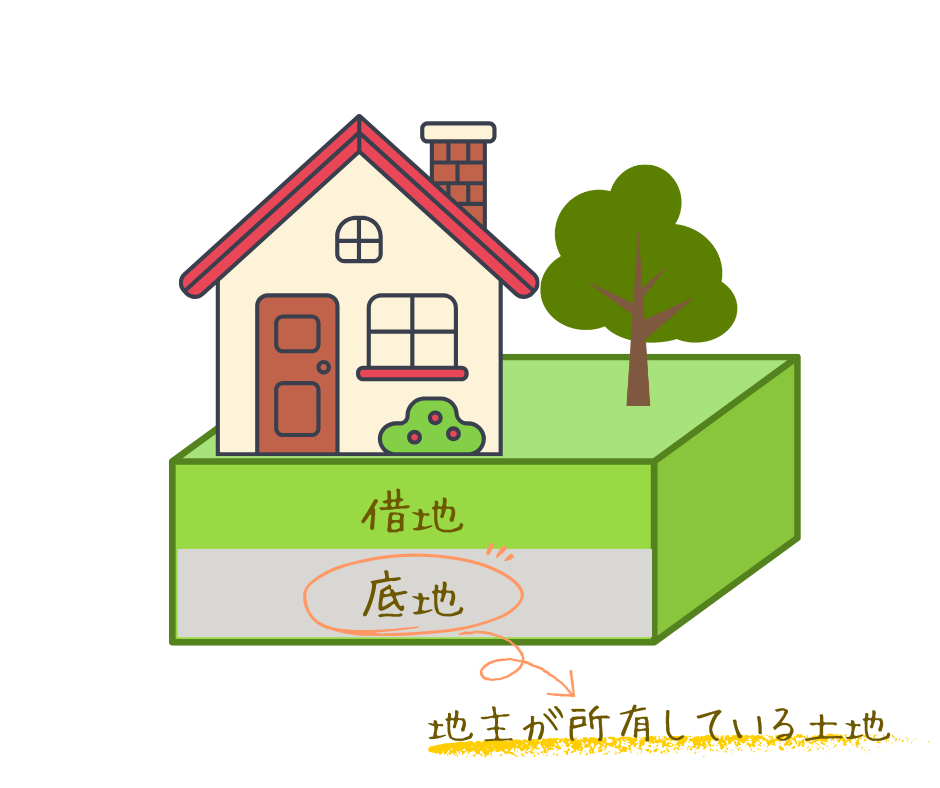

【借地の定義:建物所有を目的とした権利】

借地とは、地主の承諾を得て土地を借り、建物を所有する権利を指します。

建物を建てることを目的として土地を一定期間借りる契約に基づき成り立ち、借地権という法律上の権利が発生します。

借地権を持つ借地人は、地代を地主に支払いながら、その土地を利用します。

この権利関係は、「借地借家法」によって借地人が法的に保護されており、借地人の権利が強く守られる仕組みが採用されています。

そのため、地主が自由に契約を終了させることは難しく、一般的には契約期間終了後も更新が行われます。

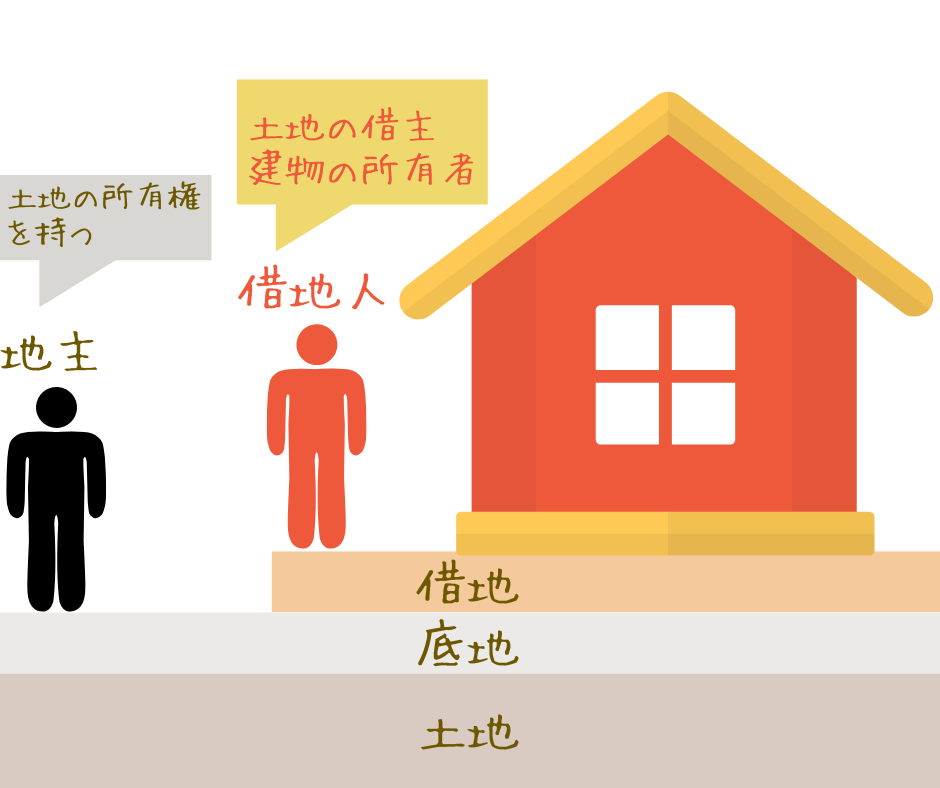

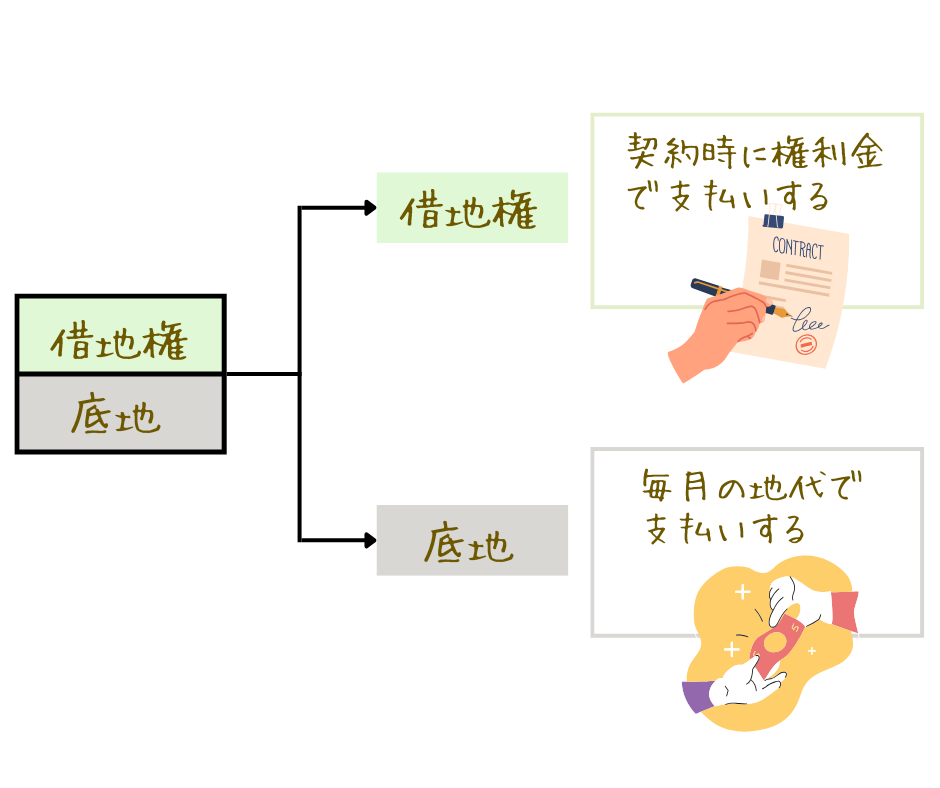

底地と借地の仕組みをイラストで解説

底地と借地の仕組みは、簡単に言うと「土地の所有者(地主)」と「土地を借りて建物を所有する借地人」の関係で成り立っています。

具体的なイメージとしては、地主がその土地を底地として保有しており、借地人がその土地を利用して建物を建てるために借地権を保有している状態です。

底地とは、土地の所有者が持つ権利であり、借地はその土地を利用するために設定される権利です。

底地所有者は土地を貸すことで地代収入を得ます。

一方、借地権者は土地を購入する代わりに長期にわたり土地を使用して建物を所有することができます。

ただし、双方の契約内容に基づいて権利と義務が決まり、地代の支払い、契約更新料、承諾料といったルールが運用されます。

このような仕組みが、双方の利益を守るための基盤となっています。

底地と借地が生まれる背景:なぜ区別が必要なのか

底地と借地という概念が必要とされる背景には、日本における土地利用の歴史と経済的な事情があります。

土地は有限であり、多くの人が利用するために売買だけでなく「貸す」といった手法が生まれました。

この仕組みによって、土地所有者(地主)は地代収入を得られ、借地人は土地を購入せずに家や商業施設を建てることが可能となります。

特に高度経済成長期には都市部で土地主導の借地契約が増加し、その後、借地借家法によって借地人の権利が強く保護されるようになりました。

このように底地と借地という区別は、土地の所有と利用を明確に分けることで、土地活用と権利関係を調整するために必要不可欠なものとなりました。

2. 底地と借地の違いを徹底解説

権利構造の違い:所有権と利用権の関係

底地と借地の最も大きな違いは、権利の構造にあります。

● 底地は土地そのものの所有権を指しており、地主はその土地の正式な所有者です。

● 借地は土地を借り、その上に建物を建てて利用するための権利です。

このため、借地権を持つ借地人は土地の利用権のみを有し、所有権は地主に残るという仕組みになっています。

この関係により、借地人は契約期間中、借地として認められた範囲内で土地を使用することができますが、土地そのものを自由に処分することはできません。

一方で、地主は土地の所有者でありながら、借地契約が存在する限り、自由に土地を利用することはできません。

これが底地と借地の権利構造の大きな特徴です。

地代の役割とその支払い関係

借地契約では、借地人は地主に対して地代を定期的に支払う必要があります。

地代は、借地人が土地を使用する対価として支払うものであり、地主にとっては底地からの収益源となります。

地代の具体的な金額は、地域の相場や借地契約の内容に基づいて決定され、契約書に明記されます。

また、契約の更新時には、一般的に地代の値上げが議論されることがありますが、借地借家法の適用下では公正な範囲内での変更が求められます。

地代の役割は租税や固定資産税の支払いの補填としても重要であり、とりわけ地主にとっては安定した収益確保の鍵となります。

権利移転のポイント:売却や相続の違い

底地と借地では、権利移転時の取り扱いが異なります。底地を所有する地主がそれを売却したい場合、借地人との相談や交渉が必要です。

なぜなら、底地は借地権が設定されている「制約付きの土地」となるため、第三者が購入する場合もその制約を引き継ぐ必要があるからです。

一方、借地権を持つ借地人がその権利を売却する場合や第三者に譲渡する際には、原則として地主の承諾が必要です。

底地や借地の相続時も注意が必要です。

● 底地を相続する際には、一定の相続税が課せられますが、評価額は一般的な更地より低くなります。

● 借地権を相続する際は、地主との契約関係がそのまま引き継がれるため、契約条件や地代の見直しが発生する場合があります。

(1)底地を相続した場合

・地主の権利が相続人にそのままうつります。

・借地人との契約はそのまま継続されるため、地代の受け取りや契約管理の責任も相続に移ります。

・相続税評価は、更地価格に対して「借地割合」を差し引いた価格で計算されます。

(例:更地価格3,000万円×(1-借地割合60%)=1,200万円

(2)借地権を相続した場合

・借地人の権利が相続にに引き継がれます。

・建物の管理・建て替え・更新の権利義務も相続に移ります。

・相続税評価は、更地価格×借地権割合で計算されます。

(例:3,000万円×60%=1,800万円)

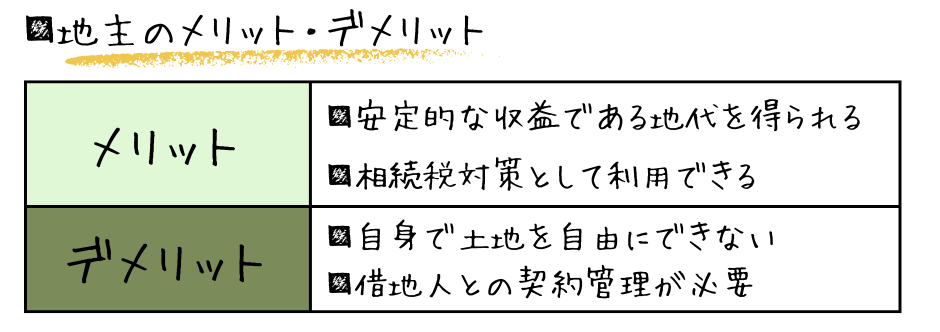

双方の立場別のメリット・デメリット

底地の所有者である地主のメリットは、地代という安定的な収益を得られる点です。

また、相続時の評価額が相対的に低いため、相続税対策としても利用されます。

しかし、自分で土地を自由に利用できない点や、借地人との契約管理が必要な点がデメリットとなります。

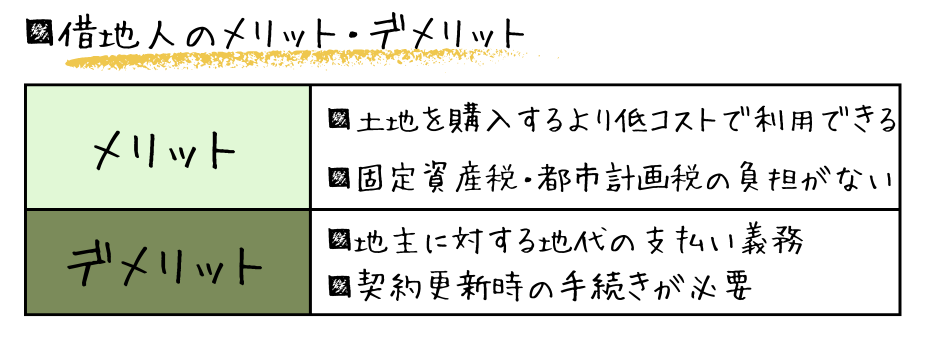

一方、借地人にとってのメリットは、土地を購入するよりも低コストで利用できる点です。

また、土地の所有に伴う固定資産税や都市計画税の負担がないことも魅力です。

ただし、地主に対する地代の支払い義務や、契約更新時の手続きがデメリットと言えます。

このように、底地と借地にはそれぞれの立場でメリットとデメリットが存在しており、どちらの権利を選択するかは目的や状況に応じて決定する必要があります。

3.底地と借地を取り扱う際の注意点

契約更新時のトラブル防止策

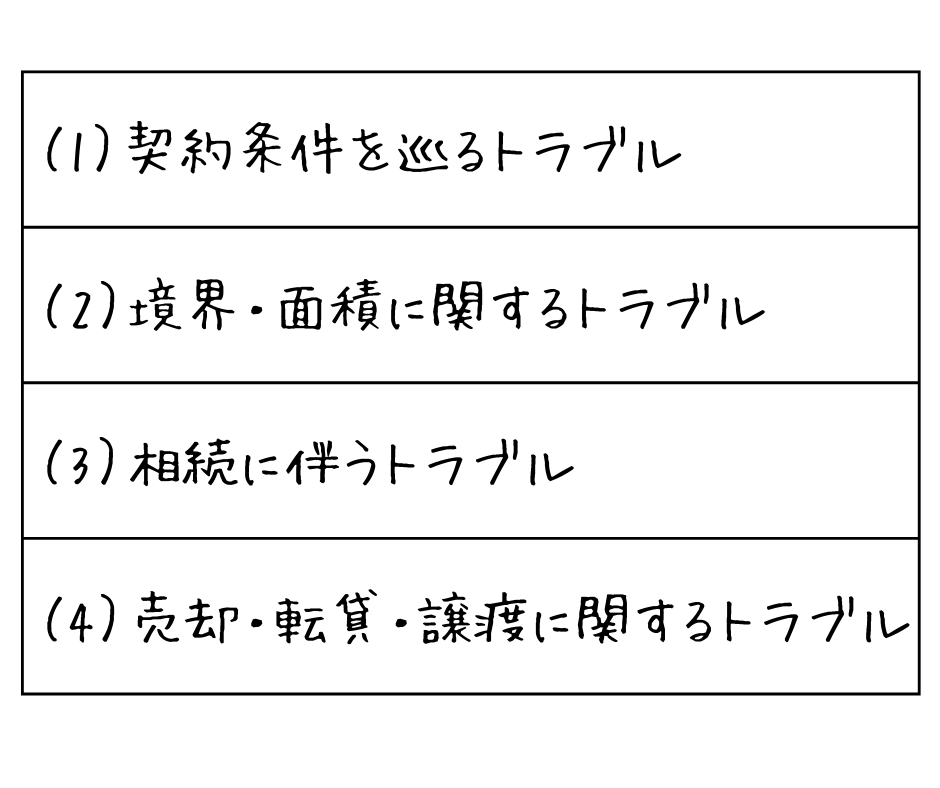

底地と借地の取引では、契約更新時にトラブルが発生することがあります。

特に、地代の見直しや契約条件の変更を伴う場面では、地主と借地人の間で意見が食い違うケースが多いです。

これを防ぐためには、契約内容をあらかじめ明確にしておくことが重要です。

例えば、更新時の承諾料の金額やその算出基準を事前に契約書に明記しておくと、紛争を未然に防ぐ効果があります。

また、契約更新のタイミングでは専門の不動産業者や弁護士に相談することで、公平で法令に則った対応が可能となります。

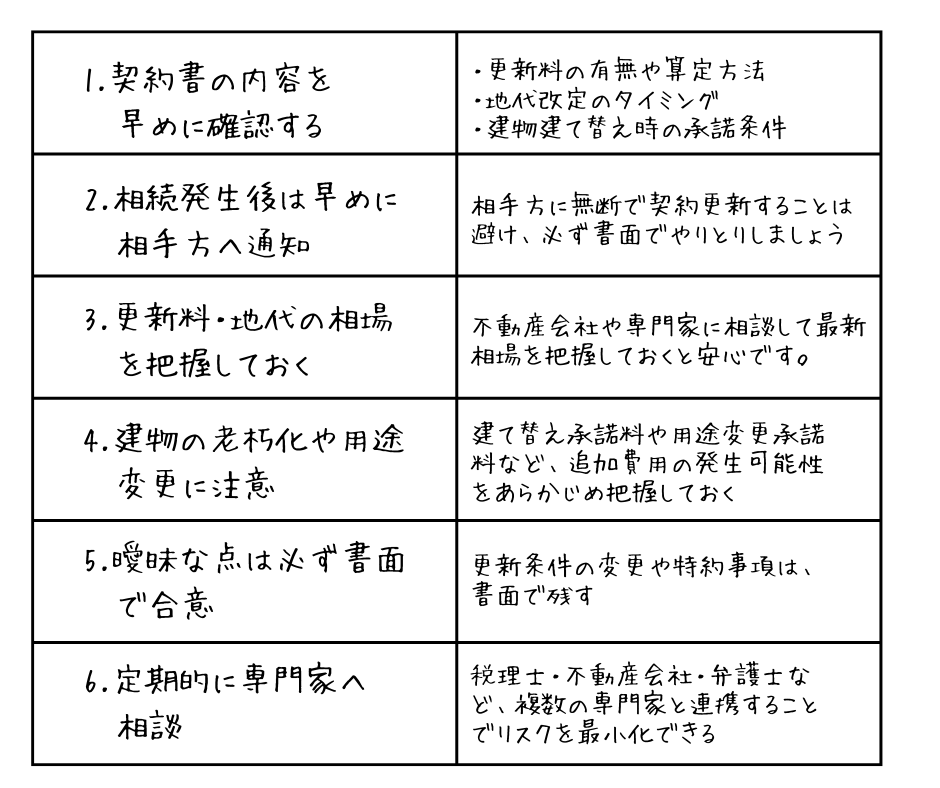

▼契約更新時のトラブルを防ぐためのポイント

地代・更新料更新のコツとポイント

地代や更新料の交渉は、双方の信頼関係を維持しながら行うことが重要です。

借地人にとっては支払う金額が適正であるかが重要であり、一方で地主にとっては安定した収益確保がポイントとなります。

事前に周辺地域の地代相場や更新料相場を調査することが効果的です。

また、借地借家法に基づき、借地人の権利保護が強く保障されていることも理解しておく必要があります。

交渉時には、専門家に仲介を依頼し、法的整合性や適正な価格を明確化させて進めることが適切です。

その地域に詳しい担当者に依頼することが、カギとなります。

土地利用の制限とその影響

底地には、借地権が設定されているがゆえに、地主自身が自由に土地を利用できないという特徴があります。

例えば、借地人の許可を得なければ土地活用の方向性を変更することは難しく、また契約によっては、借地上の建物が特定用途に限定されることもあります。

この制限は地主の収益や土地利用計画に影響を及ぼすため、契約を結ぶ際には権利関係を十分に把握することが求められます。

借地人の側でも、土地利用の自由度が契約内容に左右されるため、契約書の内容を確認し、条件を明確に理解することが大切です。

借地権の第三者の譲渡における注意点

借地権は第三者に譲渡することができますが、その際にはいくつかの注意点があります。

まず、譲渡には地主の承諾が必要であり、承諾を得るための承諾料が発生するケースもあります。

承諾を得ずに譲渡した場合、契約違反となり、契約解除のリスクが生じることがあります。

また、譲渡先が土地の利用目的を守らない可能性がある場合、地主としても防止策を検討する必要があります。

借地人が譲渡を計画する際には、地主との事前交渉や契約内容の確認を行うことが重要であり、信頼関係の構築が円滑な取引の鍵となります。

■相続:借地権は地主の承諾なく、相続人に自動継承される。

■譲渡:地主の承諾が必要

上記の二点について、違いを理解しておくことで、相続と譲渡を混同したトラブルを防げます。

4. 底地と借地を売却・購入する際の実践ガイド

底地を売却する場合の手続きと相場

底地を売却する際には、事前準備と慎重な手続きが必要です。

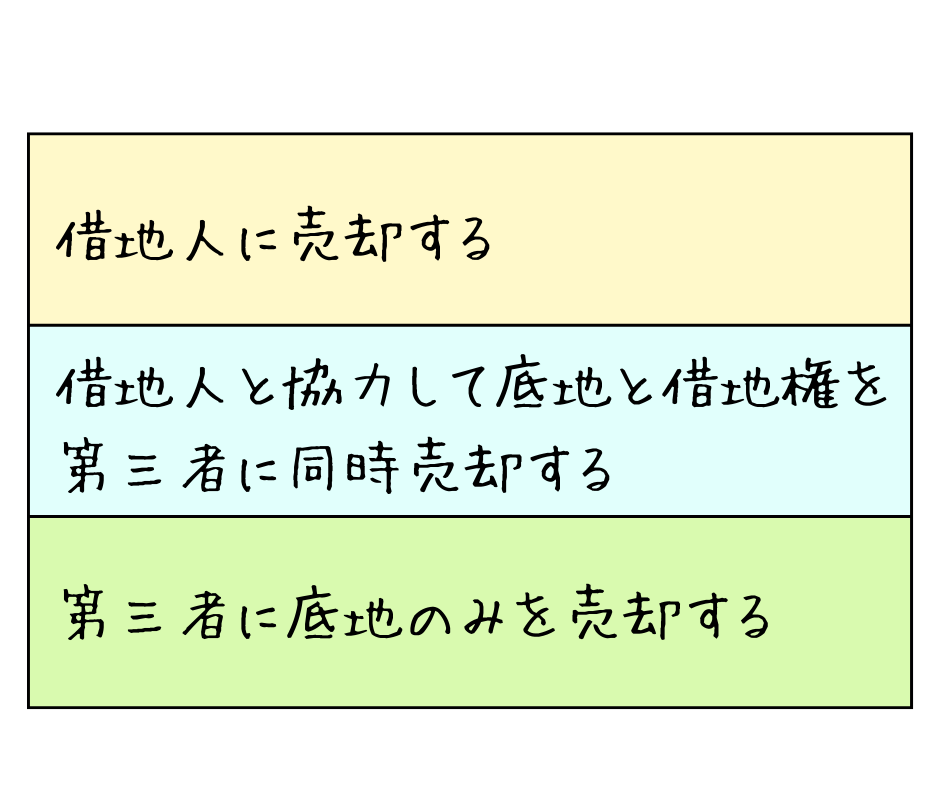

まず、底地の売却方法は大きく分けて3つあります。

● 「借地人に売却する」

● 「借地人と協力して底地と借地権を第三者に同時売却する」

● 「第三者に底地のみを売却する」という選択肢が一般的です。

▼底地の売却方法

この中で最もスムーズに進むのは、借地人に直接売却するケースです。

なぜなら、借地人がすでにその土地を利用しているため、調整がしやすいからです。

また、相場については、底地は一般的に更地より20%から50%程度低い評価となるため、適切な価格設定が重要です。

売却を進める際には、専門家に相談することが欠かせません。

不動産業者や弁護士、税理士が関与することで、権利関係や税金についてのトラブルを未然に防ぐことができます。

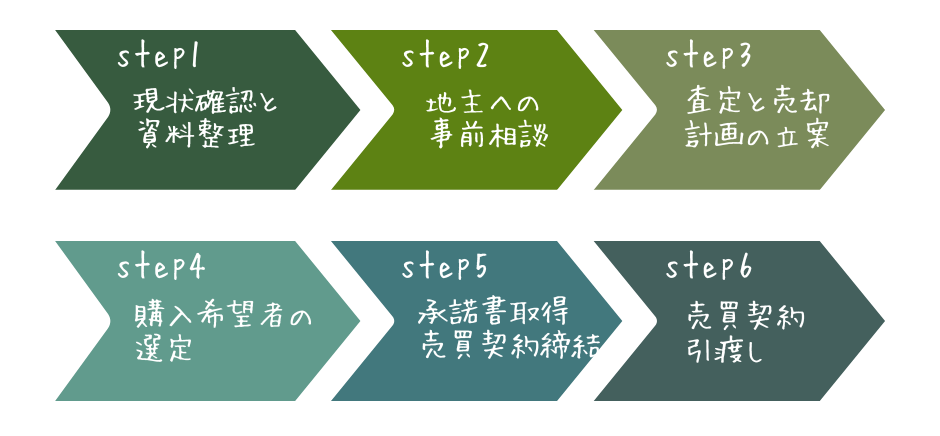

借地権の買取・売却方法とその流れ

借地権を売却する場合も、手続きの流れをしっかり把握しておくことが重要です。

まず、借地権の売却には地主の承諾が必要です。これは、借地借家法による規定であり、地主が承諾しない場合には売却ができません。

そのため、事前に地主との交渉をスムーズに進めることがポイントです。

借地権の売却では、相場を知ることも大切です。借地権の価値は、土地の評価額や地代、契約内容によって決まります。

一般的に、借地権価格は土地価格の50%から70%程度と言われています。

また、最終的な売買契約を結ぶ際には、専門家に確認してもらうことで、トラブルを防ぎつつスムーズに進められます。

不動産価値に影響を与える要素とは

底地と借地を売却や購入する際、不動産の価値に影響を与える要素を理解しておくことは重要です。

第一に、その土地の「立地」。

例えば、駅に近い、商業地域にあるといった条件は大きなプラス要素です。

また、「地代」や「契約期間」も重要です。

地代が適正であるか、契約期間が長すぎず更新が可能かが、不動産の価値を左右します。

さらに、権利関係の複雑さも影響します。

借地権が設定されている底地は、更地に比べて価値が低く評価される傾向がありますが、それでも借地人との関係が良好であることが、交渉をスムーズに進める場合の大きな強みです。

税金と法的手続きの注意点

底地や借地権を売却する際、税金や法的手続きにも注意しなければなりません。

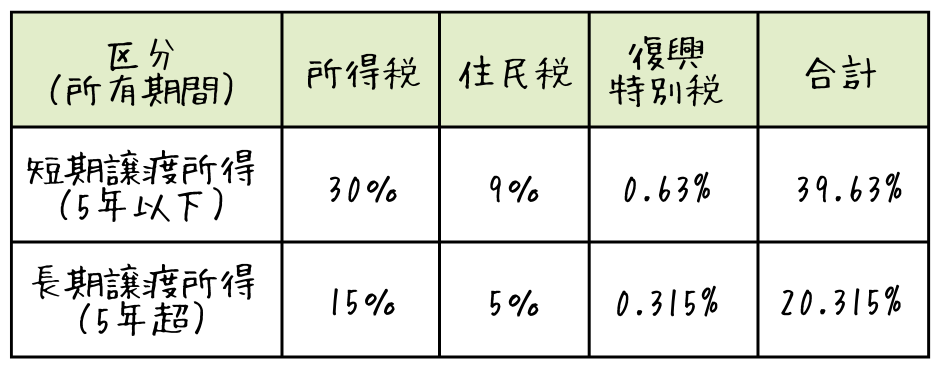

まず、売却による所得には「譲渡所得税」が課されます。

この税率は、購入してからの保有期間によって異なり、短期譲渡(5年以下)か長期譲渡(5年超)で税率が変わります。

▼譲渡所得税

短期譲渡所得(所有期間5年以下)

・所得税:30.63%

・住民税:9%

・合計:39.63%

長期譲渡所得(所有期間5年超)

・所得税:15.315%

・住民税:5%

・合計:20.315%

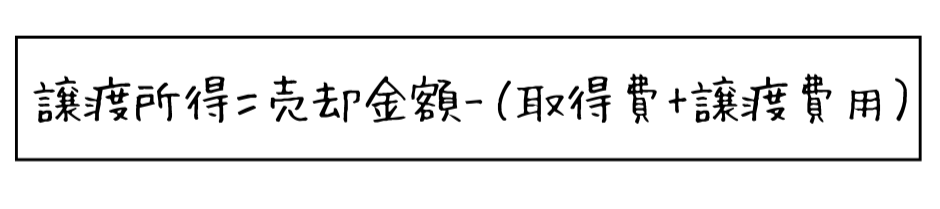

▼譲渡所得税計算法

譲渡所得 = 売却価格 −( 取得費 + 譲渡費用)

● 譲渡価格:不動産を売却した金額

● 取得費:不動産を購入した際の費用。具体的には、土地や建物の購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用、印紙税などが含まれます。建物の場合は、購入代金から原価償却費を差し引いて計算します。

● 譲渡費用:不動産を売却するためにかかった費用です。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙税、建物取り壊し費用などが含まれます。

取得費が不明な場合 売却価格の5%を取得費として計算することができます。

〈計算例〉

・売却価格:2,000万円

・取得費:100万円(2,000万円×5%で計算)

・譲渡費用:400万円

・譲渡所得:2,000万円−400万円−100万円=1,500万円

・税額(長期):1,500万円×20.315%=305万円

また、住民税も合わせて課税される点を忘れないようにしましょう。

さらに、底地と借地の取引では、契約書の作成や登記手続きも重要です。

特に、売却後の権利移転に際して登記漏れがあると、トラブルの原因になります。

そのため、専門家に依頼して契約内容や書類をしっかり確認するのがおすすめです。

また、借地権の場合は地主の承諾に関わる書類も必要となるため、準備を怠らないようにしましょう。

5. 底地・借地の活用実例と未来につなげるポイント

相続時における底地・借地の処理方法

底地や借地は相続時に特有の課題を抱えることがあります。

特に、底地は権利関係が複雑であるため、相続人間でのトラブルを避けるためにも慎重に対応することが求められます。

通常、底地の相続時にはその評価額が重要なポイントとなります。

一般的に、底地の相続税評価額は更地の約20~50%低い傾向があり、節税効果を期待できます。

一方で、借地の場合は土地そのものの所有権はないため、建物の相続が中心となります。

また、地主との契約関係が相続後も継続されるため、借地人が地代の支払い義務を含め、契約条件をしっかりと確認することが重要です。

相続の際には、相続税や手続きに関して専門家のサポートを受けることが推奨されます。

不動産や権利関係をスムーズに処理することで、相続トラブルを最小限に抑えることができます。

収益化のための土地活用アイデア

底地や借地を活用して収益化を図ることは、地主・借地人双方にとって重要な不動産戦略となります。

例えば、底地ならば地代収入を活かしつつ、場合によっては借地人と協力して活用する方法も考えられます。

共同で開発を進めることで土地の価値を最大限に高めることが可能です。

また、定期借地契約の場合、期限が切れれば土地の利用方法を異なる形へ転換する柔軟性が得られるため、駐車場や商業施設、自動販売機の設置など新たな収益モデルを検討することができます。

一方、借地人は自身が建物を所有していることを活かし、収益物件として運営したり、貸しスペースとして活用することができます。

これらの手法により、限られた資源を効率的に運用し、安定的な収益を得られる可能性が高まります。

借地権者・地主それぞれの理想的な関係構築

底地と借地の関係において、地主と借地人の信頼関係は非常に重要です。

良好な関係を構築することで、契約更新時や地代交渉のトラブルを大幅に減らすことができます。

地主側は、適切な地代や契約条件を示し、借地人にとっても納得のいく条件を提供することが求められます。

また、借地人側は地代支払いを適切に行い、必要に応じて地主と積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。

特に、借地権の譲渡や建て替えが発生する場合、事前に地主と話し合いを行い、双方の利益が損なわれないよう協議を進めることが鍵となります。

地主と借地人が協力し合えば、土地の価値を上げる展開も期待できます。

新たな不動産戦略としての底地・借地活用

近年、不動産市場の変化や需要の多様化に伴い、底地・借地を新たな戦略の一環として活用する動きが注目されています。

例えば、底地を活用した「底地信託」や、借地権の積極的な買取で投資対象として運用する方法が挙げられます。

地主(底地所有者)が自分の持っている「底地」を信託銀行や信託会社に信託財産として預け、信託会社がその土地の管理・運用・処分などを地主に代わって行う仕組みのことです。

簡単にいえば、地主が自分の底地をプロに預けて、収益管理や権利調整などを任せる制度です。

これにより、市場での流動性が向上し、底地や借地に潜在する収益価値を引き出すことが可能です。

さらに、SDGsや環境への配慮の観点から、土地の再生利用やエコシステム構築を目的としたプロジェクトが加速しています。

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、2015年国連サミットで採択された国際目標です。

「誰一人取り残さない」を理念に、2030年までに達成をい目指す17の目標と169のターゲットが定められています。

地域の活性化を図る都市型プロジェクトや、新築よりも古い建物や土地を再活用するエコフレンドリーな取り組みも進んでいます。

こうした戦略を採用することで、底地・借地の価値はさらに広がり、地主・借地人の双方が持続可能な形で利益を共有できる未来が実現します。

6. 相続における底地・借地権の取り扱い

相続時に問題になりやすいポイント

底地や借地権は、一般的な土地や建物と比べ、次のような特徴があります。

底地は「土地の所有権」であるにもかかわらず、借地人に使用・収益権があるため、通常の土地よりも市場価値が低く評価されます。

一方、借地権が土地の所有権がないものの、使用権が強いため、高い価値を持つ場合があります。

相続で複数人に分割相続されると、底地や借地権が共有状態となり、権利関係がより複雑化します。

結果として、借地人との交渉や地代の徴収が困難になったり、売却がスムーズにいかなくなるケースも少なくありません。

相続税評価にあたっては、路線価や借地権割合を用いて計算しますが、土地の形状や契約内容によって評価が変わります。

適正評価を行うためには、専門家(税理士・不動産鑑定士)の協力が欠かせません。

底地を相続した場合、以下のようなこと確認しましょう。

● 借地契約書の確認:契約期間・地代・更新条件・建て替え承諾料など。

● 地代の滞納有無:相続後、地代回収に支障が出るケースがあるため早めの把握が必要です。

● 換金性の検討:底地は単独で売却が難しいことが多いため、借地人に売却提案する、信託活用するなどの方法もあります。

借地権を相続した場合も、次のポイントを押さえておくと安心です。

● 地主への通知:相続が発生したことを速やかに地主へ通知しましょう。

● 契約条件の引継ぎ:更新料・地代など、契約条件をそのまま継承するのが原則です。

● 建物のと老朽化:借地権の価値は建物の状態にも左右されます。老朽化が進んでいる場合、建て替え承諾料や再契約の条件を見直す必要があります。

相続対策としてできること

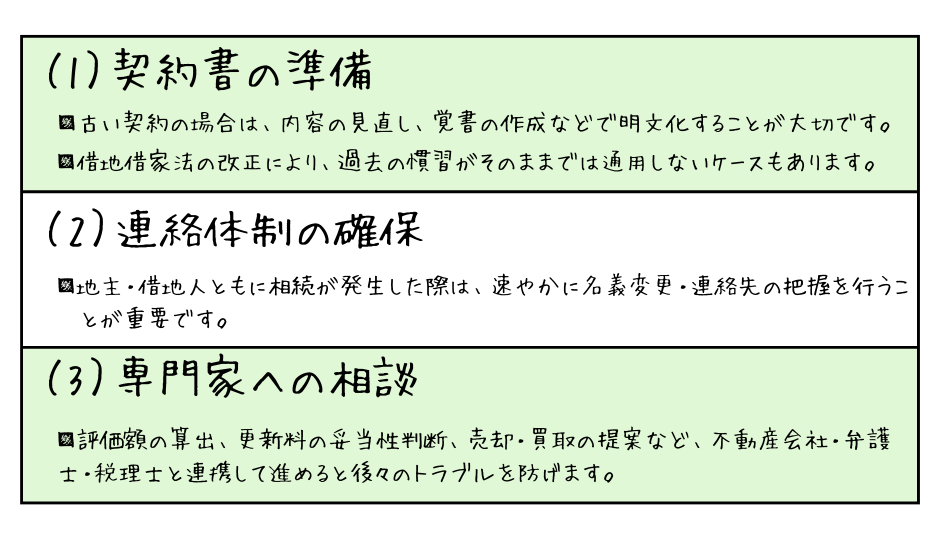

底地・借地権は、事前の対策でトラブルを大きく減らせます。

■生前に整理・売却を検討:地主と借地人双方で話し合い、底地・借地権の買取・売却や等価交換を進める。

■遺言書の作成:底地や借地権を誰に相続させるか明確にすることで、相続人間の争いを防止。

■専門家への相談:税務、登記、不動産活用の観点から、弁護士、税理士、不動産会社など複数の専門家を交えた対策が効果的です。

7. 相続税評価とトラブル防止のポイント

■相続税評価について

相続税を計算する際、不動産は「時価」でなく、相続税評価額(路線価方式または固定資産税評価額ベース)を用いて算出します。

底地や借地の場合は、更地とは異なる評価方法が適用されます。

■底地の相続税評価

底地の評価は「その土地を借地人に貸している状態」を前提に計算されます。

基本の流れは以下のとおりです。

・更地価格×底地割合(30~50%程度が目安)

・「底地割合」は、市域の借地権割合や契約条件、地代水準などにより変動します。

例:更地価格が3,000万円、借地権割合60%の場合

→底地評価=3,000万円×(1-0.6)=1,200万円

※実際は、地代水準や権利金の有無などを考慮し、税理士が補正計算を行います。

■借地権の相続税評価

借地権は、土地所有権のうち「借りている権利」に相当する部分です。

相続税評価額は次のように算定します。

・更地価格×借地割合(地域ごとに国税庁が毎年公表)

例:更地価格3,000万円、借地割合60%

→借地権評価=3,000万円×0.6=1,800万円

▼主なトラブル例

トラブル防止のポイント

底地・借地ともに、相続税の評価が複雑になりやすいため、専門家に相談することが重要です。

特に次の点に注意しましょう。

■複数人の相続人がいる場合:底地・借地を分割することは困難なことが多い。

売却や共有解消の選択肢も検討する。

■権利調整:底地と借地を同時に相続した場合、地主・借地人双方の立場を整理する必要がある。

■税務申告:評価額が適正でないと、相続税を払いすぎたり、税務調査の対象になったりする可能性がある。

8. まとめ

底地と借地は似ているようで、権利関係や価値、取引の方法に大きな違いがあります。

奈良の不動産市場でも、権利調整を伴う取引は専門的な知識が必要です。

当社では地域に根差した経験と実績をもとに、底地・借地に関するご相談を承っています。

具体的な事例や査定のご依頼など、是非お気軽にお問い合わせください。

執筆者名:丸山不動産販売 編集部

丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。

お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが

プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!

是非お気軽にご相談ください!

ページ作成日 2025-09-28

- 相続した不動産、売る?残す?後悔しない売却判断のコツ

- 不動産査定は誰に依頼すべき?初心者が知りたい成功の秘訣

- 不動産売却前に知っておきたいIHクッキングヒーターの評価ポイント

- 空家を放置するとどうなる?罰則の内容と売却を検討すべきタイミングを解説

- 建築条件付きの土地は売却できる?売却活動を成功させるための5つのステップ

- 【奈良市 不動産売却】相場を知って後悔しない売却をする方法

- 空家の不動産売却はいつがベスト?タイミングと売却時期の判断ポイント

- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?

- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説

- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法

- もっとみる

0742-93-6000

0742-93-6000