建築基準法第42条を完全理解!暮らしに役立つ道路の基本知識|奈良県の不動産取引に役立つ基礎知識 | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売

建築基準法第42条を完全理解!暮らしに役立つ道路の基本知識|奈良県の不動産取引に役立つ基礎知識

不動産の売買や建築確認において、土地が「どの道路に接しているか」は非常に重要なポイントです。

特に奈良市のように歴史ある街並みが広がる地域では、古くから利用されている細い道や生活道路が多く存在し、その多くが建築基準法第42条に定められる道路に該当します。

この条文は、建物を建てるために必要な「接道要件」と深く関わっており、土地の資産価値や将来の建て替え計画に直接影響を与えるものです。

本コラムでは、奈良市の不動産と関わりの深い「建築基準法第42条」について、その概要と注意点等を解説いたします。

1.建築基準法第42条における道路の役割

建築基準法の目的と道路の役割

建築基準法の基本的な目的は、建築物の安全性を確保し、私たちの日常生活や都市環境の安定的な発展を支えることです。

その一環として、道路は非常に重要な役割を果たします。

特に、建築基準法において道路は、建築物の立地に大きな影響を及ぼし、接道義務の順守を通じて日照や通風、安全性を確保する機能を持っています。

道路が適正な幅員や構造を備えることで、万が一の災害時にも避難や緊急車両の通行がスムーズに行える環境を維持します。

道路の定義:建築基準法第42条が指し示すもの

建築基準法第42条は、建物を建築できる敷地に接する「道路」の要件を定義しています。

この法律に基づき、「道路」とみなされるためには、幅員が基本的に4m以上である必要があります。

ただし例外的に、幅員が1.8m以上4m未満である「2項道路」も一部の条件を満たせば認められる場合があります。

また、道路法で定められた国道や市町村道、都市計画法や土地区画整理法に基づいて築かれた道路などが含まれます。

建築基準法上では、これらの道路が建築物の敷地と接していることが必要不可欠です。

さらに、位置指定道路や既存道路についても細かい条件が明確化されており、これらに該当しない道路は原則として「道路」として認められません。

道路が果たす役割:安全と利便性の確保

道路は単に交通のための通路というだけでなく、快適で安全な暮らしを支える重要な存在です。

建築基準法と道路法の観点から見ても、道路は都市や住宅環境の設計において基本的な構成要素となります。

例えば、幅員4m以上の道路が接していることにより、救急車や消防車などの緊急車両が迅速に現場に到着することが可能となり、防災対策としての役割が期待されます。

また、適正な道路配置は日照や通風を確保するだけでなく、人々の利便性を向上させ、地域全体の価値を高める働きを持ちます。

このように、道路は私たちの生活を支える基盤を提供する、重要なインフラの一部なのです。

2. 建築基準法に定義される道路の種類

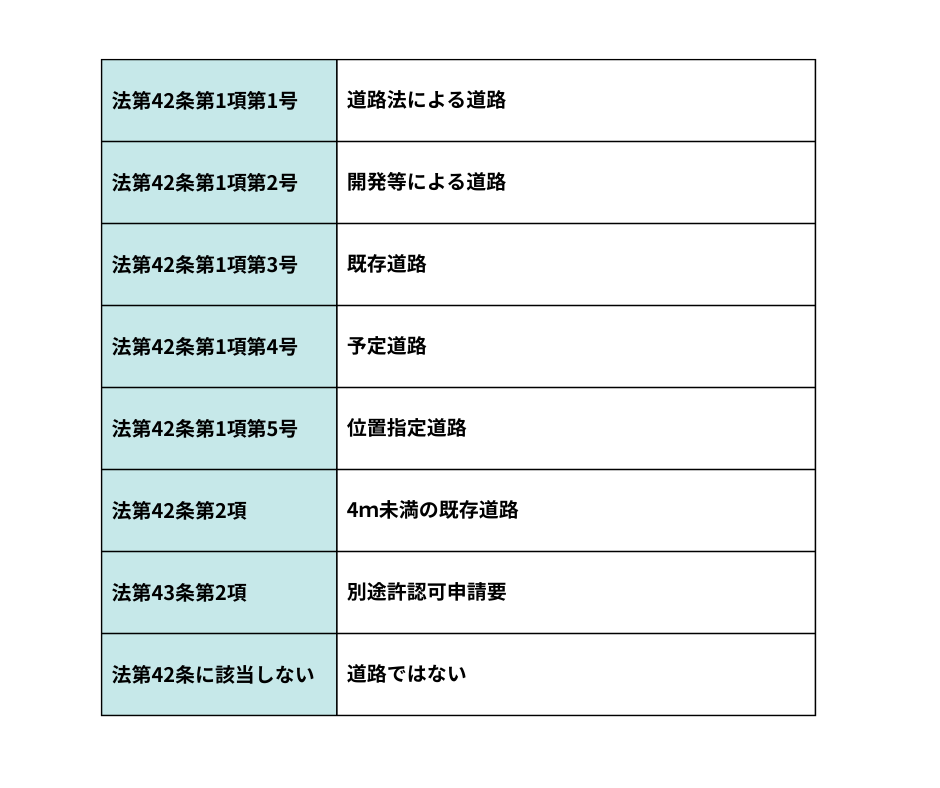

1号道路から5号道路までの分類とその特徴

建築基準法第42条では、道路をいくつかの種類に分類しています。

それぞれ異なる特性を持っていますが、すべてが建物を建築する際の接道義務に深く関わっています。

第42条1項1号の道路は、道路法で定められた国道や都道府県道、市町村道などで、幅員が4m以上ある公道を指します。

また、第42条1項2号の道路は、都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築かれた幅員4m以上の道路です。

これらの道路は都市計画の一環として整備されたものであることが特徴です。

次に、第42条1項3号の道路は、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)にすでに幅員4m以上だった道路です。

このような道路は、古くから利用されている歴史的な背景がある道路といえます。

第42条1項4号の道路は、新設や変更が予定された道路で、特定行政庁によって指定された幅員4m以上の道路です。

そして、第42条1項5号の道路、いわゆる「位置指定道路」は、民間による申請を受けて特定行政庁が位置指定を行った幅員4m以上の道路を指します。

これらの道路は、市民からの必要性に応じて新たに認定されるものであることが特徴です。

なお、第42条2項の道路は、幅員が1.8m以上4m未満の道路ですが、法の施行時に家屋が既に立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものです。

この種の道路は既存不適格道路とも呼ばれ、幅員が狭いものの、周囲の状況に応じて例外として認められるケースです。

位置指定道路とその要件

位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号で定義される道路です。

この道路は、申請者(通常は民間の土地所有者や開発業者)が特定行政庁に対して申請を行い、位置指定を受けることで認定されます。

位置指定の道路として認定されるためには、幅員が4m以上であり、通行の利便性や安全性を十分に確保できるものであることが求められます。

また、水路や排水施設といったインフラの整備状況も審査の対象となります。これに加え、近隣住民の生活道路としての機能や、将来的な利用可能性も考慮されます。

この位置指定道路は、新たな住宅地や分譲地を開発する際に広く利用される制度です。特定行政庁による審査をクリアすれば、後からその道路に面する敷地でも住宅建築が可能となるという利点があります。

一方で、位置指定道路は管理が民間の責任となるケースが多く、管理や維持に注意が必要です。

既存道路の扱いと新しく認定される道路

既存道路と新しく認定される道路は、建築基準法のもとで異なる扱いを受けます。

既存道路は、法施行時点ですでに存在していた道路のうち、特定行政庁によって指定された道路を指し、これには幅員4m以上のものもあれば、「2項道路」として幅員が1.8m以上4m未満のものも含まれます。

一方で、新しく認定される道路は、基本的に建築基準法の要件を満たした上で、特定行政庁の許可を得て整備されるものです。

例えば、都市開発に伴って新設される道路や、開発業者が申請して認定を受ける位置指定道路が代表例です。

この場合、周辺環境への影響やインフラ整備状況が厳しくチェックされるため、安全性や利便性が高い道路となります。

既存道路と新設道路の区別は、土地を購入したり建物を建築したりする上で非常に重要な要素です。

それぞれの条件を事前に確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

特に建築の際には、建築基準法と道路法に基づいて接道義務を十分に確認することが重要です。

3.接道義務と建物建築の関係

接道義務の意味:建築物に求められる基準とは

建築基準法では、建物を建てるためには敷地が適切に道路に接していることが求められます。

これが「接道義務」と呼ばれる規定で、具体的には建築基準法第43条に基づき、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が直線で2m以上接している必要があります。

この規定は、建築物が居住者や周辺地域にとって安全であることを確保し、緊急時の救援や避難がスムーズに行えるようにするために設けられたものです。

敷地と道路の関係性:2メートル以上の接道基準

接道義務の中核となるポイントが、敷地が2メートル以上の長さで道路に接している必要があるという基準です。

この「2メートルルール」は、建物への出入りや日照、通風の確保、さらには消火や救助活動が行いやすい状態を維持するためのものです。

ただし、この基準は都市計画区域および準都市計画区域内で適用され、都市計画区域外では適用されない場合があります。

敷地と道路の間に他の土地が挟まる場合は「接道」とみなされないため、土地購入や建物建築の際には十分な確認が必要です。

接道義務が果たす防災上の役割

接道義務は、防災上の重要な役割を果たします。道路と接する建物であれば、火災や地震などの災害時に、迅速に避難できる通路が確保されます。

また、幅員4m以上の道路は緊急車両の通行にも適しており、救助活動をスムーズに行うためにもこの規定が必要不可欠です。

このように、建築基準法と道路法の規定により、道路が安全面と機能面の両方で重要な土台として位置づけられています。

4. 注意したい!建築基準法第42条に基づく確認のポイント

土地購入時に確認するべき道路の条件

土地を購入する際には、建築基準法第42条に基づく道路の条件をしっかり確認することが重要です。

特に、接道義務を満たしているかどうかが建物を建築する際の基本条件となります。

建築基準法第43条で定められた規定で、住宅を建築する敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していることを指します。

これは、都市計画区域および準都市計画区域内で適用されるもので、都市計画区域外ではこの規定はありません。

仮に購入予定の土地が接道義務を満たさない場合、建物の建築が制限される可能性があります。

そのため、事前に自治体の担当窓口で道路の種別や条件を確認し、将来的な建築に支障がないかをチェックすることが不可欠です。

私道の場合の注意点と対処法

土地に接する道路が公道ではなく私道の場合、追加の確認が必要です。

個人や数名の所有者によって管理されている道路であり、建築基準法上の道路として認められる場合とそうでない場合があります。

私道が建築基準法第42条に基づく道路に該当しない場合、その土地での建築が制限される可能性があります。

また、私道を利用する場合、原則として道路の所有者全員の同意が必要です。

例えば、水道や下水道の引き込み工事を行う際、所有者の許可が得られないと工事が進められないケースがあります。

このようなリスクを避けるため、事前に所有者の確認と使用許可の有無について調査を行うことをおすすめします。

対処法としては、私道の利用状況を法務局の登記情報で確認し、共有者が複数いる場合は書面による同意を得ておくと安心です。

加えて、管理費用の分担が発生することもあるため、その費用面についても事前に把握しておくことが重要です。

指定道路図の活用方法

指定道路図は、建築基準法第42条に基づく道路の種別や条件を確認する際に役立つ重要な資料です。

これは自治体が作成・管理しているもので、道路が建築基準法上認定されているかどうかを確認するために利用されます。

指定道路図には道路の幅員や種別が記載されており、土地購入時にこれを参考にすることで建築計画の可否を判断できます。

指定道路図は自治体の窓口や行政サービスセンターで閲覧することが可能ですが、電話やメールでの問い合わせのみで詳細を知ることはできません。

そのため、自分で窓口に出向いて閲覧するか、専門家や不動産業者に依頼して確認してもらう必要があります。

また、指定道路図を活用する際には、建物を建てる土地が正式に道路に接続しているかどうか、さらにその道路が現行の建築基準法に準拠しているかを慎重に確認しましょう。

これにより、土地購入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

5. 実例から学ぶ!建築基準法の道路トラブルと解決策

接道義務違反で起きたトラブル事例

接道義務違反が原因でトラブルに発展するケースは後を絶ちません。

例えば、土地購入後にその土地が建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していないと判明し、建物の建築が不可能になる事例があります。

このような場合、建築計画が全て白紙となるだけでなく、土地の資産価値が大きく下落することにもつながります。

特に、建築基準法第42条2項の道路や既存不適格の道路に接する土地の場合、購入時に事前確認を怠ると、想定外の追加費用が発生することがあります。

また、特定行政庁が指定する道路要件を満たしていない土地の場合も問題となるため、慎重な確認が必要です。

自治体で異なる道路認定の基準

建築基準法に基づく道路の認定基準は、自治体ごとに異なる解釈が行われることがあります。

例えば、特定行政庁が定める「区域指定道路」や「位置指定道路」においては、自治体が幅員やその他の要件を独自に厳しく設定しているケースが見られます。

さらに、地方によっては道路の幅員基準が4メートルではなく6メートルまたはそれ以上とされる場合もあります。

これらの基準を理解せずに購入や建築計画を進めると、認定を受けるまで大幅な時間や費用がかかるリスクがあります。

専門家に相談するメリットとは

建築基準法や道路法に詳しい専門家に相談することは、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。

土地購入や建築計画の段階で、弁護士や建築士、不動産業者などの専門知識を持つ人々にアドバイスを求めることで、法的・技術的な問題点を事前に把握できます。

例えば、指定道路図の確認や自治体への事前相談は、専門家の支援があれば短期間で効率よく行うことが可能です。

また、私道の権利関係や敷地と道路の接続状況など、見落としがちな課題に対応するためにも、専門家の視点は重要です。

結果として、長期的な資産価値の維持や不要な出費の削減につながります。

6. まとめ

不動産を購入・売却する際には、土地が接している道路が「建築基準法上の道路」であるかを必ず確認する必要があります。特に二項道路のように、セットバックが求められるケースでは、敷地面積や有効活用に大きな影響が生じるため注意が必要です。

建築基準法第42条は一見すると法律の条文にすぎないように思えますが、実際には土地の価値や暮らしやすさを左右する大きな基準です。

不動産取引士を進める際は、専門家に相談しながら、「道路との関係」をきちんと把握しておくことが、安心と納得の取引につながります。

執筆者名:丸山不動産販売 編集部

丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。

お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが

プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!

是非お気軽にご相談ください!

ページ作成日 2025-08-30

- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?

- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説

- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法

- 【奈良県で売却】不動産売却のタイミングと売却時期を徹底解説!スムーズな取引を実現するステップガイド

- 奈良市の不動産会社が解説!不動産の売却時期はいつがベスト?住み替えを後悔しないためのタイミング戦略

- 【奈良県の不動産売却】失敗しない不動産売却「売却時期」と「タイミング」

- 「離婚」で損しない!不動産売却の最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」

- 奈良の不動産屋が解説|初めての不動産売却 成功のポイントとよくある失敗例を徹底解説!

- 「知らなかった!」不動産売却時のライフライン解約・最適なタイミング|奈良市の不動産会社が解説!

- 家を売却する前にリフォームすべき?リフォームについて解説!

- もっとみる

0742-93-6000

0742-93-6000