再建築不可って何?価格の安さの裏に隠された現実に迫る! | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売

再建築不可って何?価格の安さの裏に隠された現実に迫る!

不動産を探していると、時折「再建築不可」という表示のある物件を目にすることがあります。

価格が比較的安い一方で、将来的な活用や売却時に注意が必要な点も多いのが特徴です。

再建築不可物件は、法律上や都市計画上の制約により、新たな建物を建てられないという特性をもっています。

本コラムでは、再建築不可物件の基本的な仕組みやリスク、購入、売却時に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

1.再建築不可物件とは?

再建築不可物件の基本的な定義

再建築不可物件とは、現在建っている建物を壊してしまうと、建築基準法などの現在の法律の基準を満たしていないため、新たに建物を建てることができない土地や建物のことです。

「今、建物が建っているのに、なぜ新しく建てられないのか?」と疑問に思うかもしれません。

主に以下の理由によります。

● 接道義務を満たしていない

● 都市計画や地域の規制

国民の生命、健康、財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。

■主な内容

〇 単体規定:個々の建築物に必要な基準。全国どこでも敵ようされる。

〇 集団規定:秩序ある都市の形成に沿った建築物が建てられるようにするための基準。原則として、都市計画区域内&準都市計画区域内のみ適用される。

〇 建築確認:工事が法令等に適合しているかをチェックするシステム

〇 建築協定:土地所有者等によって締結される契約。建築基準法よりも厳しい基準を定めることができる。

※国宝や、重要文化財等に指定された建築物については、建築基準法は適用されません。

● 接道義務を満たしていない

建築基準法では「接道義務」という規定が定められています。

これは、建物を建てる際にその敷地が「幅員4m以上の道路」に少なくとも2m以上接していなければならないという条件です。

この規定は、安全な避難経路や消防車・救急車の進入を確保するために設けられています。

しかし、再建築不可物件の多くは、この接道義務を満たしていません。

▼具体的な例

〇 敷地が幅員4m未満の狭い道路に接している。

〇 道路と接している長さが2mに満たない。

〇 建築基準法で定める「道路」(法42条に基づく道路)ではない道に接している。

これらの条件により、一部の古い住宅地では、現行の法律を満たせない物件が存在しています。

これらが、再建築不可物件として分類されてしまう主な理由といえます。

● 都市計画や地域の規制

「市街化調整区域」など、開発を抑制する目的で指定されている地域では、原則として新しい建物の建築が許可されていません。

2. 再建築不可物件の価格の秘密

市場価格よりも物件が安い理由

再建築不可物件の最大の特徴は、市場価格が周辺の物件と比較して非常に安価である点です。

この理由として、物件そのものの利用範囲が制限されることが挙げられます。

再建築不可物件とは、現在の建物を解体して更地にした場合、新たな建物を建てることができないため、その土地や建築物自体の需要が低くなりがちです。

また、建物の建て替えが不可であるため、長期的な利用や資産価値の向上が見込めないことも価格を押し下げる要因となります。

その結果、購入希望者が限られ、結果的に市場価格が相場よりも低く設定されやすいのです。

さらに、再建築不可物件に対しては住宅ローンが借りにくいという側面もあり、現金での一括購入が前提となる場合もあります。

これも買い手が限られる結果を生む大きな要因です。

投資物件としての可能性のリスク

価格が安いことで、再建築不可物件を投資目的で購入するケースもあります。

例えば、現在の建物にリフォームを加え、賃貸物件として運用することで収益を得ることが可能です。

また、更地にして駐車場や倉庫として運用するケースもあります。

ただし、これらの運用では、物件自体の価値は建て替えができないことによって大きく制約されている点に留意が必要です。

一方で、高いリスクが伴うことも事実です。

特に家賃収入や活用方法において収益が期待通りに上がらなかった場合、購入資金の回収が難しくなる可能性があります。

また、再建築不可物件は売却も簡単ではなく、買い手が見つかりにくいことが多いため、出口戦略が立てづらいというリスクがあります。

投資物件として購入を検討する際には、このリスクと収益のバランスを綿密に計算するとともに、物件の用途や活用アイデアを十分に検討する必要があります。

▼価格に裏にあるデメリット

これが最大のデメリットです。

既存の建物を解体してしまうと、新しく建物を建てることが出来ません。

● 建物の老朽化に対応できない:建物が古くなっても、新築や増築ができず、大規模なリフォームにも制限がある場合があります。

● 災害に弱い:地震や火災などで建物が倒壊・焼失した場合、同じ場所に住むことができなくなります。

● 土地の活用が難しい:建物がなくなると、土地として活用できる用途が非常に限られます。

駐車場などにも利用できない場合があります。

再建築不可物件は担保としての価値が低く評価されるため、多くの金融機関で住宅ローンを組むことが難しいです。

● 現金一括払い:購入には多額の現金が必要になるケースが多く、買い手が見つかりにくい原因となります。

● 需要が限られる:建て替えができないという制約から、買い手が限定されます。

● 売却価格が安い:通常の物件の5~7割程度の価格でしか売れないことが一般てきです。

● 負の遺産:将来、子や孫に相続する場合、建て替えができず、売却も難しい「負の遺産」となる可能性があります。

● リフォームにも制限:大規模なリフォームや増築は、建築基準法の確認申請が必要となるため、できない場合があります。

● 道路の狭さによる問題:接道義務を満たしていないため、消防車や救急車が近くまで入れないほど、災害時のリスクが高まる可能性がある。

再建築不可物件であっても、以下の方法で建て替えが可能になる場合があります。

ただし、多額の費用や隣地の所有者との交渉が必要になるなど、簡単なことではありません。

● 隣地を買い取る、借りる

● セットバック(道路の中心線から一定の距離を後退させて建物を建てること)を行う

● 特定行政庁の許可(但し書き道路の申請など)を得る

再建築不可物件の魅力的な価格に惑わされず、その背後にある課題とリスクを冷静に見極めることが必要です。

3.再建築不可物件のリフォームと活用方法

リフォームできる部分とできない部分

再建築不可物件においては、リフォームに制限がある点に注意が必要です。

再建築不可とはいえ、現在の建物を壊さず活用する範囲であれば、一定のリフォームや改修工事は可能です。

例えば、内装や配管の修繕、簡単な外壁の補修などが挙げられます。しかしながら、建築確認申請が必要な大規模な改修工事や、建物の増築については許可が下りないことが一般的です。

事前に建築基準法や自治体の規制を確認し、リフォーム可能な範囲を明確にしておくことが重要です。

活用アイデア:駐車場や倉庫としての利用

再建築不可の物件は、建物をそのまま活かすか、更地にすることで異なる用途に活用することが可能です。

例えば、建物を取り壊して駐車場や倉庫、資材置き場としての利用がよく見られる事例です。

駐車場として活用する場合は、比較的低コストで整備を進められるため、空き地をそのまま維持するよりも収益を生み出せる可能性があります。

また、倉庫としての利用は、荷物の保管スペースとしての需要が高まる地域で特に効果的です。

これらの用途は「再建築」とは異なるため、建築基準法の制約を受けづらいとされています。

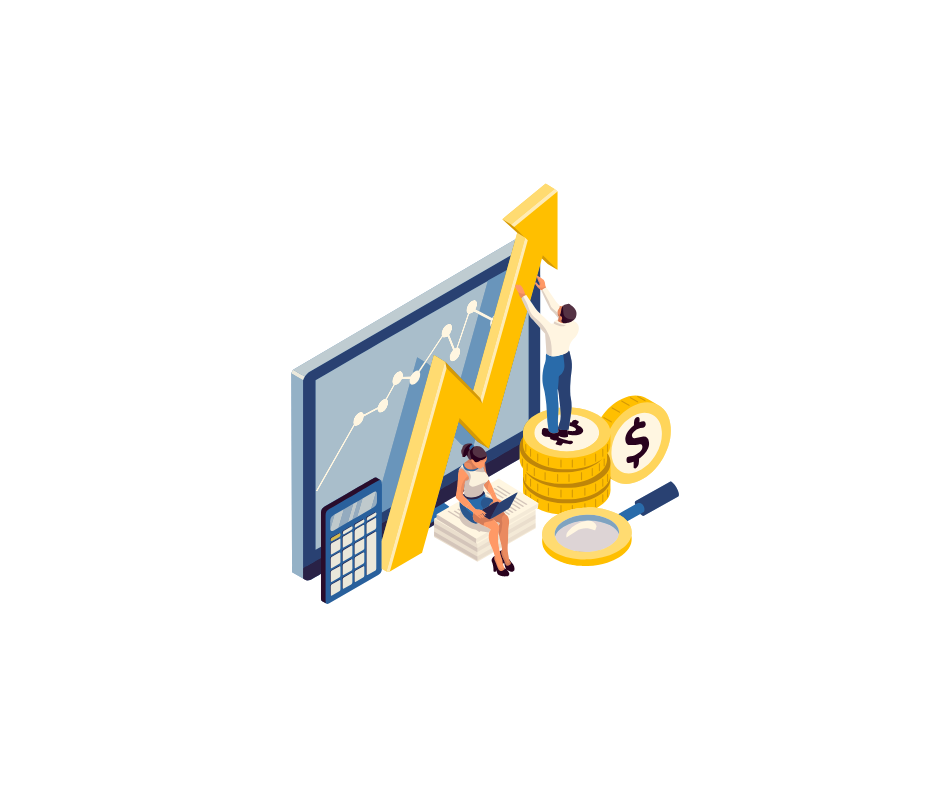

2025年の建築基準法改正の影響

従来の「四号建築物」(一般的な木造2階建や延べ面積500㎡以下の木造平屋など)については、「大規模の修繕・模様替え」を行う場合でも、建築確認申請が不要でした。

「四号特例」が収縮され、木造2階建てや延べ面積200㎡超の木造平屋建てなどが「新2号建築物」に分類されました。

これにより、これらの建物で「大規模の修繕」または「大規模の模様替」を行う場合は、新たに建築確認申請と審査が必要になりました。

● 「大規模の修繕・模様替」とは?

「大規模」とは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根または階段)の一種以上について、過半(2分の1超)にわたり修繕または模様替を行うことを指します。

具体的にはスケルトンリフォームや、構造に関わる屋根の葺き替え(下地まで含む)、外壁の前面張替などが該当しやすくなります。

▼建築確認が必要となる建築物

〇特殊建築物とは:劇場・映画館・病院・ホテル・旅館・共同住宅・学校・図書館・百貨店・飲食店などをいう。

〇一定の区域とは:都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域

一方で、行政による土地利用の活性化や安全性向上のための支援策が導入されることも期待されています。

このような状況を見据え、物件購入やリフォームの計画を立てる際には最新の法規制や行政の動向についても確認することが重要です。

4. 購入する際の注意点と事前調査

法的条件や周辺環境の確認

再建築不可物件を購入する際は、まず法的条件をしっかりと確認する必要があります。

この物件は建築基準法に定められた「接道義務」を満たしていないことが主な特徴ですが、接道状況によってリフォームや活用方法にも影響を与えます。

具体的には、対象の土地が建築基準法に適合しているかどうか、不動産登記情報や都市計画区域における規制を確認することが大切です。

また、周辺環境についても調査を怠らないようにしましょう。

たとえば、隣地や公共施設の状況、アクセスの利便性などが将来的な物件価値に影響を与えます。

購入前に知っておくべきトラブル例

再建築不可物件を巡るトラブルには、いくつかの典型的な例があります。

たとえば、物件購入後に接道義務を満たしていないことが判明したケースや、リフォームを進めようとしたが法律上難しい状況に直面したケースです。

また、隣地所有者との境界トラブルも少なくありません。

こうしたリスクを回避するためには、不動産会社や行政機関などから事前に詳しい情報を取得し、慎重に判断することが重要です。

ローンや資金調達のハードル

再建築不可物件の大きな課題の一つは、金融機関からの融資が難しいという点です。

一般的な住宅ローンでは、担保となる土地や建物に再建築できる可能性が求められるため、再建築不可の土地では融資を受けられないか、条件が厳しくなる場合があります。

多くの購入者は現金一括で取引を行うことになるため、事前に資金計画を綿密に立てる必要があります。

もしローン利用を検討する場合、再建築不可物件に対応している金融商品があるかどうかを調べることも有効です。

専門家や不動産会社の活用方法

再建築不可物件を購入する際には、不動産に精通した専門家の力を借りることが成功の鍵となります。

まず、不動産会社による仲介では、物件の法的状況や購入後のリスクなど、専門的なアドバイスを受けることができます。

▼当社の売却実績

また、司法書士の助けを借りて購入時の契約内容や法的側面を確認することも重要です。

さらに、建築士に相談することで、リフォームや活用可能な範囲について具体的な情報を得られます。

購入前に慎重な調査を行い、適切な専門家の助けを得ることで、再建築不可物件の購入リスクを大幅に軽減することができます。

5. 再建築不可物件の購入前に知っておくべきトラブル事例

再建築不可物件の最大の購入トラブルは資金調達の難しさに起因します。

【トラブル例 】

● 住宅ローンが組めない

ほとんどの金融機関は、再建築不可物件を担保価値が低いと判断するため、通常の住宅ローン(特にメガバンクなど)の審査が通りません。現金一括購入が基本となります。

● 高金利のローンになる

一部の金融機関やノンバンクで融資を受けられることがありますが、金利が割高になるケースが多く、総返済額が予想以上に膨らみます。

● 嘘の告知による発覚

住宅ローンを組むために、不動産会社が銀行提出用の書類に「再建築可」と偽って記載し、後で発覚してトラブルになる事例があります。これは違法行為であり、絶対に避けるべきです。

「再建築不可」という性質が、建物を失ったときに深刻な結果をもたらします。

【トラブル例 】

● 建物が消失すると住めなくなる

火災や地震、台風などで建物が倒壊・焼失した場合、その土地は「建築基準法に違反する更地」となり、二度と新築や再建築ができません。住居を失い、土地だけが残ることになります。

● 老朽化による近隣への損害賠償

築年数が古い物件が多く、適切なリフォーム・修繕ができないと、老朽化で建物の一部が崩落し、通行人や隣家に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。

2025年4月の法改正により、このリスクはさらに高まっています。

【トラブル例】

● 大規模リフォームができない

再建築不可物件は建築基準法上の基準を満たしていないため、増築や大規模修繕(主要構造部の過半を超える改修)の際に必要な「建築確認申請」が通りません。

結果として、希望通りの間取り変更や耐震補強ができないことがあります。

● リフォーム費用が高くなる

接道義務を満たさない(道路が狭い、奥まっている)ため、重機や資材の搬入が困難なことが多く、その分の人件費や運搬費用が上乗せされ、通常の物件より割高になる傾向があります。(2025年法改正後のリスク)

2025年4月以降、木造2階建て住宅などの大規模リフォームに建築確認が必要となったことで、再建築不可物件の大規模リフォームは事実上さらに難しくなりました。

再建築不可物件は、法整備が不十分だった時代に建てられたものが多く、土地の検知関係が曖昧なケースがあります。

【トラブル例 】

● 隣地との境界が曖昧

昔の測量技術や遵法意識が緩かった時代のまま取引されているため、隣地との境界線が明確になっていない(確定測量がされていない)ケースがあり、購入後に隣人と土地利用で揉めることがあります。

● 通行権や私道に関するトラブル

道路と敷地が直接接しておらず、他人の土地を通行しないと公道に出られない(袋地)場合、「囲繞地(いにょうち)通行権」があっても、通行料や車両の通行可否をめぐって隣地の所有者とトラブルになることがあります。

● インフラ(ライフライン)のトラブル

上下水道管が隣地を経由している場合、隣地の所有者が変わった際に、配管の修理や交換に同意が得られず、工事ができないなどのトラブルが発生する可能性があります。

購入後の売却や活用が非常に困難です。

【トラブル例 】

● 買い手が見つからない

住宅ローンが組めず、リフォームにも制限があるため、買い手が現金購入できる層に限定されます。結果として売却が難航し、「売りたくても売れない」状態に陥りやすいです。

● 売却価格が大幅に下がる

資産価値が低いため、売却の際は相場より大幅に安くなることが多く、購入価格を下回る可能性もあります。

● 更地にすると固定資産税が上がる

建物を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるリスクがあります。

6. 再建築不可物件の今後の展望

将来的な需要変化と市場の動向

現在、再建築不可物件は市場価格が低いことから、低コストで不動産を購入したい層や投資家からの需要があります。

しかし、少子高齢化の影響により不動産全体の需要が減少する中で、再建築が難しい物件はさらに敬遠される傾向が強まる可能性があります。

一方で、リフォームや用途変更による活用が進んだ場合、利便性を求める都市部のニッチな需要を掘り起こすことができるかもしれません。

このように、将来的な需要は政策や使用者からのニーズに左右されると言えるでしょう。

再建築不可物件の価格が下がるリスク

再建築不可物件は元々市場価格が低めに設定されていますが、将来的にはさらに価格が下落するリスクを抱えています。

主な理由として、少子高齢化による全体的な不動産需要の減少や、都市部における資産価値の偏重があります。

また、新たな法改正による規制強化が追い打ちをかけ、買い手がつきにくくなる可能性があります。

このため、保有者にとっては早期の売却や用途転用の検討が重要となるでしょう。

社会や地方自治体の対応と施策

再建築不可物件を巡る社会課題に対して、地方自治体では徐々に対応策を講じています。

例えば接道義務を満たさない土地を再活用するために、隣接地の買収や土地の統合を進めるための補助金制度を設ける自治体も見られます。

また、一部地域では再建築不可物件を利用した社会貢献型プロジェクトとして、駐輪場や地域施設などの公共的な用途に転用する試みも進んでいます。

その一方で、支援が都市部に集中し、地方の再建築不可物件が放置されているケースも少なくありません。

今後の課題として、全国的な法整備や制度の公平性が求められるでしょう。

7. まとめ

再建築不可物件は、建築や資産価値の面で制限がある一方、価格の安さや立地などの魅力も併せ持っています。

購入や売却を検討する際は、法規制や将来的なリスクをしっかり把握し、専門家へ相談することが重要です。正しい知識と対策をもって対応すれば、思わぬ価値を見出せるケースもありますので、慎重かつ前向きに検討してみましょう。

執筆者名:丸山不動産販売 編集部

丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。

お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが

プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!

是非お気軽にご相談ください!

ページ作成日 2025-10-05

- 相続した不動産、売る?残す?後悔しない売却判断のコツ

- 不動産査定は誰に依頼すべき?初心者が知りたい成功の秘訣

- 不動産売却前に知っておきたいIHクッキングヒーターの評価ポイント

- 空家を放置するとどうなる?罰則の内容と売却を検討すべきタイミングを解説

- 建築条件付きの土地は売却できる?売却活動を成功させるための5つのステップ

- 【奈良市 不動産売却】相場を知って後悔しない売却をする方法

- 空家の不動産売却はいつがベスト?タイミングと売却時期の判断ポイント

- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?

- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説

- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法

- もっとみる

0742-93-6000

0742-93-6000