奈良市の不動産会社が解説|「共有持分」って何?初心者にもわかりやすい基礎知識とトラブルの実例 | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産売却・購入のことなら株式会社丸山不動産販売

奈良市の不動産会社が解説|「共有持分」って何?初心者にもわかりやすい基礎知識とトラブルの実例

不動産を購入・相続・売却する際によく耳にする「共有持分」

聞きなれない言葉ですが、複数人で一つの不動産を所有する場合に必ず関わってくる重要な概念です。

仕組みや権利関係を正しく理解していないと、思わぬトラブルや資産価値の低下につながることもあります。

この記事では、不動産初心者の方にもわかりやすく、共有持分の基本知識から実際によくあるトラブル事例までを解説します。

1.共有持分の基礎知識

共有持分とは?その基本的な意味と仕組み

共有持分とは、不動産を複数の人が共同で所有する際、それぞれの所有権の割合を指します。

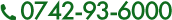

例えば、不動産を3人で所有する場合、各人の持ち分が1/3であれば、それぞれが不動産全体の1/3の権利を持つことになります。

この所有形態は一般的に、不動産を相続したり共同で購入したりすることで発生します。

共有持分が設定されると、全員がその物件の管理や収益に関わる権利を持つ一方で、売却や変更には共有者全員の同意が必要になることが特徴です。

共有持分と区分所有の違いを解説

「共有持分」と「区分所有」は不動産の権利形態として混同されがちですが、これには明確な違いがあります。

共有持分とは、一つの不動産(土地や一軒家など)を複数人が共同で所有する場合に、それぞれの所有権者が持つ所有権の割合のことです。

● 例:兄弟三人で実家を相続した場合、全員がその土地や建物全体に対して持分(例えば3分の1ずつ)を持ちます。

● 特徴

〇持分を持つ人は、不動産全体を使用する権利を持ちますが、全体の一部を「自分のもの」として専有することはできません。

〇不動産全体の売却や大幅なリフォームなど変更行為をするには、原則として共有者全体の同意が必要です。

〇自分の持ち分のみであれば、単独で売却することができます。

区分所有者とは、分譲マンションやオフィスビルなどのように、一つの建物が構造上独立した数個の部分に区分されている場合、その独立した各部分を所有する形態を指します。

これは「建物の区分所有者等に関する法律(区分所有法)」に基づいた所有形態で、分譲マンションが代表的な例です。

区分所有者は、主に以下の三種類の権利を持ちます。

● 1.専有部分の所有権

〇自分の部屋(住戸内)など、独立して使用できる部分を単独で所有する権利です。

〇この部分は、原則として単独で自由に利用・処分できます(売却や賃貸など)。

● 2.共有部分の共有持分

〇廊下、階段、エントランス、エレベーターなど、区分所有者全員で共同利用する部分を、他の区分所有者と共有する権利です。

〇通常、その割合(持分)は専有部分の床面積に応じて決められます。

● 3.敷地の共有持分(敷地利用権)

〇建物が建っている土地を利用する権利で、他の区分所有者と共有します。

それぞれの形式に応じた権利や制限が異なるため、不動産を扱う際は注意が必要です。

共有持分が発生する主なケース(相続・購入など)

共有持分が発生する最も一般的なケースは、相続や共同購入です。

一つの不動産(実家・土地・賃貸アパートなど)を複数の相続人で分けずに共同で相続した場合に共有持分が発生します。

● 遺産分割協議が成立しない:複数の相続人(兄弟姉妹など)がいるが、遺産分割協議で「誰か一人が単独で相続する」「売却して現金を分ける」といった合意が得られず、とりあえず法定相続分で登記した場合。

● 遺産分割協議の結果:不動産を共有名義にすることで合意した場合(例:実家を兄弟で共同で残す場合など)。

● 相続の繰り返し:共有者の一人が亡くなるたびに、その人の持ち分がさらに複数の相続人に引き継がれ、共有者がねずみ算式に増えていくことがあります。

複数人が、共同で資金を出し合って不動産を購入した場合に、その出資割合に応じて共有持分が発生します。

● 夫婦でのマイホーム購入:夫婦がそれぞれ自己資金(頭金)を出したり「ペアローン」や「連帯債務型の住宅ローン」を利用したりして、共同で不動産を購入した場合。

● 親子での二世帯住宅の建築・購入:親子で建築費用や購入資金を分担して、二世帯住宅やマンションなどを共同で購入・建築した場合。

● 共同での投資用不動産の購入:友人やビジネスパートナーなどが共同で出資し、収益目的のマンションやアパートなどを購入した場合。

● 離婚時の財産分与:夫婦の共有財産である自宅を、離婚後もすぐに売却せず、夫婦それぞれが持分を保有する形で分与した場合。

● 共有持分の譲渡:共有者が地震の持ち分を第三者(不動産買取業者など)に売却した場合、その第三者が新たな共有者となります。

よくある共有持分の割合の決め方

共有持分の割合は主に出資額や相続分に基づいて決定されます。

例えば、3,000万円の不動産を購入し、2,000万円をAさん、1,000万円をBさんが負担した場合、Aさんが2/3、Bさんが1/3の割合で共有持分を所有します。

一方、相続の場合は、法定相続割合や遺言書の内容に基づき比例的に持分が分配されます。

また、夫婦や親子の場合、互いに同等な貢献を前提とし持分を半分ずつ所有するといった合意が行われることも一般的です。

法的に認められている共有持分の権利と制限

共有持分を持つ人には、物件の使用や収益を得る権利があります。

ただし、この権利は持分割合に応じて行使されます。

また、共有物の修繕や維持管理は各共有者が行うことができますが、大幅な変更や売却には全員の同意が必要です。

法律上のルールとして、民法第249条などに基づき「持分に応じた使用権」が明記されており、共有者全員の利益を守る形で運用されます。

ただし、意見の不一致や連絡のつかない共有者がいる場合などに、これが制約となるケースもあります。

そのため、共有持分の取扱いには十分な注意が必要です。

2. 共有名義との違い

共有名義と共有持分との違い

一つの不動産を複数人の名義で所している「状態」そのものを指します。

● イメージ:この家は夫婦の共有名義だ。

● 特徴:不動産全体に関する重要な意思決定(売却、大規模な増改築、賃貸など)を行う際には、原則として共有者全員の同意が必要となります。

共有名義の状態において、各所有者がその不動産に対して持っている「所有権の割合」を指します。

● イメージ:夫の共有持分は3分の2、妻の共有持分は3分の1。

● 特徴:自分の持ち分のみであれば、他の共有者の同意なしに自由に売却したり、誰かに贈与したりするこができます。(ただし、不動産全体の使用には成約があります)

▼イメージ図

前述のとおり、「共有名義」は状態(不動産を複数人で所有している事実)、「共有持分」は権利(各所有者の所有割合)を指します。

3. 共有持分のメリットとデメリット

● 高額なローンを組みやすくなる:夫婦や親子が収入を合算する「連帯債務型」や、それぞれがローンを組む「ペアローン」を利用できるため、単独でローンを組むよりも借入可能額が増え、希望する高額な物件を購入しやすくなります。

● 税制上の優遇措置を複数人で適用 住宅ローン控除:要件を満たせば、共有者それぞれが住宅ローン控除の適用を受けられ、世帯全体での節税効果が大きくなる可能性があります。

売却時の特別控除:マイホームを売却する際の3,000万円特別控除(譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例)を、共有者それぞれが適用できる可能性があります。

● 相続税の節税につながる :夫婦で共有名義にしておけば、一方が亡くなった際に相続税の課税対象となるのは亡くなった方の持分のみとなり、単独名義に比べて課税対象額を抑えられる可能性があります。

不動産を共同所有していることで、最も懸念されるのは意思決定の自由度が極めて低くなることです。

● 不動産全体の売却・活用が困難: 不動産の売却や増改築・建て替えなどの「変更・処分行為」は、共有者全員の同意が必要です。

一人でも反対者がいると、不動産を売ることも大規模なリフォームをすることもできません。

● 権利関係が複雑化する: 共有者の一人が亡くなると、その持分はさらにその相続人(子や孫など)に引き継がれ、共有者の数がどんどん増えていきます。

その結果、面識のない人や連絡の取れない人が共有者に加わり、ますます合意形成が困難になります。

● 金銭的なトラブルが発生しやすい:固定資産税や維持管理費は、持分割合に応じて負担することになっていますが、支払い通知が代表者に届くことが多く、他の共有者が支払いを拒否したり、負担割合で揉めたりするリスクがあります。

● 自分の持分だけを売却しても安い: 自分の共有持分のみであれば、他の共有者の同意なしに自由に売却できますが、購入した側も利用が制限されるため、買い手が極めて少なく、市場価格より大幅に安価(半値以下など)になることが一般的です。

● 見知らぬ第三者と共有関係になる: 他の共有者が自身の持分を第三者(不動産専門の買取業者など)に売却した場合、突然知らない人が新たな共有者となります。

その第三者から不動産の売却や賃料を求められるなど、トラブルに発展する可能性があります。

● 離婚時の財産分与で揉める: 夫婦が共同名義で購入した不動産は、離婚時の財産分与で取り扱いを巡って意見が対立し、紛争が長期化する要因となります。

共有持分のデメリットを軽減する方法

共有持分のデメリットを軽減するためには、いくつかの実用的な方法があります。

まず、共有者間で明確な管理ルールや合意形成を行うことが重要です。

具体的には、共有不動産の利用目的、維持管理費の負担方法、そして将来的な売却の方向性について話し合い、書面化しておくことが推奨されます。

また、共有持分を事前に分割または売却したり、特定の共有者に一括して譲渡することで、共有状態を解消する手段も有効です。

さらに、共有持分専門の相談窓口や業者を利用することで、法的なサポートを受けながら円滑に問題を解決することが可能です。

こうした事前対策を取ることで、相続や意見対立で発生するトラブルを未然に防ぐことができます。

デメリットを踏まえた共有持分の活用事例

共有持分のデメリットを十分に理解した上で、不動産を効率的に活用する事例もあります。

例えば、投資目的の収益不動産を複数人で共有するケースです。

この場合、事前に管理会社を通じて共有不動産を一貫して運用し、利益配分を明確化することでトラブルを防ぎながら収益を得られるという活用方法があります。

また、家族間での共有を前提に、一定期間ごとに利用場所を交代するリゾート物件の活用も一例です。

このように、共有持分のリスクを認識しつつ、適切な管理方法や運用仕組みを取り入れることで、不動産を有効活用する動きが広がっています。

4.よくある共有持分のトラブルと解消法

相続時に発生する共有持分トラブルの実例

相続の際、不動産が複数の相続人に共有持分として分割されることがあります。

例えば、親から3人の兄弟が等しく不動産を相続する場合、それぞれの持分は1/3ずつとなります。

一見公平に見えますが、これが原因でトラブルが起こることもあります。

時間が経過すると、さらに相続人が増えたり、持分が細分化され、共有者間で連絡が取りづらくなるケースがあります。

また、一人が売却を希望していても他の共有者が反対すると、売却が進まない問題も発生します。

共有者間の意見不一致による問題

共有持分では、共有者全員の合意が必要な場面が多く発生します。

そのため、意見の対立や優先順位の違いから合意が得られず、問題がこじれることがあります。

不動産の売却や修繕のタイミング、さらにはどのように利用するかといった基本的な事項ですら、スムーズに決定できないことがあります。

特に、価値観や生活状況に大きな差がある場合、意見の一致が難しくなる傾向があります。

共有持分売却時に注意すべきこと

共有持分だけを売却する際には、他の共有者との合意が取れるかが大きなポイントです。

他の共有者が先買権を行使する可能性があるからです。

また、一般市場では共有持分だけを購入する人は少なく、通常は専門の買取業者に依頼することが多くなります。

ただし、この場合、買取価格は相場よりも低くなることが一般的です。

さらに、売却時には税金や売却後の手続きについての理解も必要です。

トラブルを未然に防ぐためのポイント

共有持分に関するトラブルを防ぐには、共有者間のコミュニケーションを密に取ることが重要です。

定期的に不動産の状況や共有の方針について話し合う場を設けましょう。

また、共有持分の細分化を避けるために、相続の際には分割や売却を検討することも有効な手段です。

不動産や共有持分に詳しい専門家に早めに相談することで、未然にトラブルを回避できる可能性が高まります。

共有持分解消の具体的な方法と流れ

共有持分を解消する方法の一つとして、共有物分割請求を行うことが挙げられます。

これにより、不動産を物理的に分割したり、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことが可能です。

また、共有持分全員の同意が得られれば、不動産を売却し、その売却代金を分割する形で解消することもできます。

もし話し合いで合意に至らない場合には、専門の弁護士や司法書士に調停や訴訟のサポートを依頼することも必要です。

5. 共有持分の売却と現金化のポイント

共有持分の売却はどのように進めるべきか?

共有持分を売却する場合、まず最初に行うべきことは、他の共有者との話し合いです。

共有部分を売却する際、共有者全員の合意が必要になるケースが多いため、事前に十分な説明と同意を得ることが重要です。

話し合いを円滑に進めるためには、共有持分の評価額や売却の詳細な手順を共有者に提示することがおすすめです。

また、共有持分を売却する際に具体的な手続きとして、不動産業者や専門サポートを利用するとスムーズに進められます。

共有持分の市場価値はあらかじめ調査しておくと交渉が進めやすいため、複数の業者に相見積もりを取ることも有効です。

共有者の合意が必要な理由とその重要性

共有持分を売却する際、共有者全員の合意が必要となるのは、多くの法律が共有物の変更や処分について全員の同意を求めているためです。

例えば、民法では、共有物に関する重要な決定事項は共有者全員で決定することを求めています。

たとえ自分の持分を売却するだけであったとしても、売却後の運用や他共有者への影響を考慮する必要があります。

加えて、共有者の利益を守るためにも合意は重要です。

他の共有者が納得しないまま売却が進むとトラブルが発生する可能性が高まり、最悪の場合、訴訟問題に発展することもあります。

このため、円滑な合意形成は共有持分の売却を成功させる鍵と言えるでしょう。

共有持分のみを売却する際の注意点

共有持分だけを売却する場合、いくつかの注意点があります。

まず、共有持分は不動産全体の一部権利を売却するという形になるため、通常の不動産の売却よりも買い手が限定されるという点です。

共有持分そのものに価値を見出す人が少ないため、買い取り業者を利用するケースが一般的です。

さらに、持分の売却価格は全体の不動産価値に比べて低くなる傾向があります。

特に、共有持分を買い取る業者が市場相場の50%以下での買取価格を提示することも珍しくありません。

そのため、価格交渉をしっかり行うことが望ましいです。

また、売却後のトラブルを避けるために、契約書や譲渡内容を専門家に確認してもらうことをおすすめします。

売却相場と現金化に関する考え方

共有持分の売却相場を決定するには、不動産詳細や市場の需要状況を確認することが重要です。

例えば、土地や建物の価格、地域の市場動向、共有持分の割合などが評価額に影響を与えます。

一般的に、不動産全体が市場価値の基準となり、その一部分を持分割合で割る形で計算されますが、売却価格はそれよりも下落することが多いです。

特に、共有持分の場合、全体の不動産価値の何割かが売却対象となるため、現金化の際に期待する金額を得られないこともあります。

そのため、複数の業者に見積もりを依頼することが現実的な選択肢です。

現金化を急ぐ場合は、共有持分専門の買い取り業者を利用することも考えられます。

共有持分専門の相談窓口やサポートサービスを活用しよう

共有持分の売却は法律や市場動向を深く理解して進める必要があるため、一人で対応するのは難しいケースが多いです。

このため、共有持分の売却に特化した専門の相談窓口やサポートサービスの利用を検討してください。

専門家への相談は、売却価格の妥当性の判断や契約内容のチェック、売却プロセスの支援などにおいて役立ちます。

また、弁護士や不動産コンサルタント、不動産買い取り業者などに相談することで、自分に適した方法を選択できます。

特に弁護士であれば、法的トラブルを未然に防ぎながら手続きを進められるため、安全性が高まります。

相談窓口を見つける際、実績やサービス内容、相談費用などを比較したうえで、自分が信頼できる専門機関を選ぶことが大切です。

共有持分の売却を効率的に、かつ安心して進めるために、専門的なサポートを最大限活用しましょう。

1.共有持分専門のサポート会社・協会

共有持ち分の売買仲介や買取、トラブル解決のサポートを専門とする企業や団体があります。

〈特徴〉

共有持分特有の問題解決に特化しており、不動産取引のノウハウが豊富です。

無料相談や無料査定を行っている場合が多いです。

2.弁護士

他の共有者との間で法的トラブルが発生している、または将来的に法的手段を視野に入れる必要がある場合です。

〈特徴〉

法律の専門家として、法的な権利関係の明確化や、共有物分割請求などの調停・起訴手続きの代理が可能です。

3.税理士、司法書士などの仕業

特に相続で共有持分で取得した場合や、登記や税金に関する問題がある場合に相談すると良いでしょう。

〈特徴〉

・税理士:相続税や譲渡所得税など、税金に関する専門知識があります。

・司法書士:不動産の登記手続きの専門家です。

6. 共有持分の今後を見据えたアドバイス

共有持分の問題に取り組む意識と事前準備の重要性

共有持分が原因でトラブルが発生するケースは少なくありません。

そのため、共有者が協力して問題に取り組む意識を持つことが重要です。

特に、不動産相続や共同購入を検討している場合には、事前に共有持分についての基本的な知識を身につけ、想定されるリスクを理解しておきましょう。

また、共有物の管理や意思決定のルールを共有者間で明確にしておくことも、問題を未然に防ぐための大切な準備です。

将来のトラブルを防ぐための対策

共有持分に関わるトラブルを防ぐためには、予防策を講じる必要があります。

たとえば、共有持分そのものを避ける方針を検討し、不動産を単独所有に切り替えることも有効です。

また、どうしても共有持分が必要な場合には、持分割合や管理方法に関する細かな取り決めを契約書に明文化しておくと良いでしょう。

さらに、共有者間の定期的な話し合いや意見交換の場を設けることで、意思疎通の不足を防ぐことが可能です。

共有持分に関する相談先・専門家の選び方

共有持分に関する問題は、法律や税務など複雑な要素が絡む場合が多いです。

そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

たとえば、不動産に強い弁護士、不動産コンサルタント、司法書士などが適切な相談先となります。

専門家を選ぶ際には、共有持分の解決事例が豊富か、費用が明確か、口コミや評判が良いかなどを確認すると良いでしょう。

また、初回相談が無料のサービスを利用すれば、気軽に状況を共有できます。

共有不動産との向き合い方:長期視点での考え方

共有不動産を持つ上で重要なのは、長期的な視点を持つことです。

特に、相続が絡むと共有持分が細分化され、さらにトラブルの種が増える場合があります。

そのため、共有者全員が納得できる形で将来的な処分方針や活用方法を定めておくことが大切です。

共有不動産は放置すればするほど問題が深刻化する可能性が高いので、現状を見直しながら適切なタイミングで売却や分割、管理方法の見直しを検討しましょう。

7. まとめ

共有持分、不動産を複数人で所有するうえで避けて通れない重要なポイントです。

その仕組みや注意点を正しく理解しておけば、権利関係の混乱やトラブルを未然に防ぐことができます。

相続や売却などの場面で不安がある場合は、早めに専門家へ相談することも有効です。

是非、本記事を参考に、共有持分の正しい知識を身に着けて、安心・安全な不動産取引に役立ててください。

執筆者名:丸山不動産販売 編集部

丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。

お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが

プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!

是非お気軽にご相談ください!

ページ作成日 2025-10-19

- 相続した不動産、売る?残す?後悔しない売却判断のコツ

- 不動産査定は誰に依頼すべき?初心者が知りたい成功の秘訣

- 不動産売却前に知っておきたいIHクッキングヒーターの評価ポイント

- 空家を放置するとどうなる?罰則の内容と売却を検討すべきタイミングを解説

- 建築条件付きの土地は売却できる?売却活動を成功させるための5つのステップ

- 【奈良市 不動産売却】相場を知って後悔しない売却をする方法

- 空家の不動産売却はいつがベスト?タイミングと売却時期の判断ポイント

- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?

- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説

- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法

- もっとみる

0742-93-6000

0742-93-6000